“手无寸铁兵百万,力举千钧纸一张。”新闻工作者虽无武装,但他们可以通过文字产生巨大的影响力。2024年7月20日,华中科技大学“星青年工程”暑期政务实习四川内江队,联合中南大学“星火计划”四川内江支队、北京航空航天大学“航行巴蜀”四川内江实践队,前往四川省内江市的范长江纪念馆开展红色教育实践活动。室外大雨滂沱,却丝毫未减队员们的坚定敬仰之心。通过本次活动,队员们重走革命道路,回顾峥嵘岁月,深刻认识了范先生这位伟大新闻人的生平事迹。

图为华中科技大学实践队和中南大学实践队成员在馆内合影

范长江纪念馆坐落于山水环抱、风景秀丽的四川省内江市东兴区田家镇正子村,主要包括范长江生平事迹陈列馆、范长江故居、长江大课堂三大主题展区,共展出历史照片500余幅、珍贵实物50余件、书信稿件2100余册。

图为纪念馆门口雕塑

01 西北之行,上下求索寻出路

走进展馆,最醒目的是“西北之行”四个字。范长江正是在这“西北之行”中,不畏艰难险阻,广泛采访调研,上下求索,以期在苍茫大地间寻找国家与民族发展的新出路。2024年是新中国成立75周年,也是红军长征出发90周年。1935年7月,范长江以《大公报》旅行记者的身份,从四川成都出发开启了他著名的旅行考察。这次旅行,历时10个月,行程数千公里,足迹遍及四川、陕西、青海、甘肃、宁夏、内蒙古等西部六省区,历尽艰辛采写了大量旅行通讯,陆续寄回天津在《大公报》发表。第一次在全国性的报纸上,真实报道红军长征的行迹。当年,范长江在《大公报》发表过七篇专门写红军长征的通讯,多达两万多字。从“巧渡金沙江”到“飞夺泸定桥”,从“半条被子”到“半截皮带”,长征故事广为流传,长征精神也鼓舞着一代代中国人不断攻坚克难、不懈奋斗。虽然范长江没有进入红军队列,但他走近了他们,获知了红军的大量信息,向全国的读者打开了一扇探视西北地区的窗子,勾勒出了大好河山下的民生多艰。

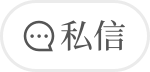

图为范长江生平事迹简介

他在中国的大西北的路线是有方向的,他写的每篇文章都有它的主张,每篇文章也都体现了他在国内寻找到的方向,他爱自己的祖国,心中有苦难的人民。他第一个告诉世人,红军主张抗日,不是流寇,并在通讯中准确预测了红军北上的必然性及其北上路径。

图为华中科技大学两位队员正在参观

通过浏览馆内陈列,队员们认识了战争时期卓越新闻人的事迹,也回顾了伟大的长征之路。前往纪念馆的一路,亦是瓢泼大雨,但队员们克服困难,毅然来到范长江生平事迹陈列馆。此时此刻,队员们在追忆红军长征历程之时,更加切身体会到了红军战士栉风沐雨、砥砺前行的艰辛不易,体悟到了老一辈革命者为全民族独立解放而作出的重大贡献和牺牲。队员们均表示,要学习重温伟大的长征精神,运用好长征精神,走好新时代的长征路。

02 抗战期间,笔耕不辍定信念

工作人员通过讲解一件件展品,一张张图片,向队员们描绘了一个个动人的故事。抗战爆发后,他仍然坚持写作,他写的一篇篇报道揭露了日本侵略帝国主义的危机、国民党统治的腐败黑暗与各族人民的痛苦生活。他第一次提出国共两党要有平等的地位,共商抗日大计。他告诉人们,日本侵略的力量已深入到西北,但汉、蒙、回、藏内部并不团结。西部将是中国抗战的后方,但西部的封建压迫很严重,社会经济凋敝不堪。他让国人知道了遥远的中国西部的真实情形,也让国人感受到亡国灭种之祸迫在眉睫。

上2图为中南大学队员正在参观

1938年春,著名的台儿庄会战爆发。战火中范长江与中国青年记者协会的同仁们,想尽办法及时向后方发回新闻报道。在一场全民族的抗战中,新闻显现出前所未有的力量。他们传递回来的台儿庄日军主力师团被击溃的消息,在全国大城市的报纸转载,鼓舞了中国所有抗日军民。西安事变后,范长江毅然决定涉险去西安、延安等地进行采访,厘清真相。他赶写的文章《动荡中之西北大局》冲破了国民党的新闻封锁,不仅报道了西安事变的真相,而且清楚地传达了中国共产党抗日民族统一战线的政策和主张。为了了解陕北情况,到达延安考察,与毛主席就中国革命的性质和任务以及抗日民族统一战线等问题进行了讨论。后来他又撰写了多篇通讯,让全国人民看到了伟大的中国共产党,看到了民族的希望。在报道中国共产党的过程中,范长江也更多地了解了中国共产党,更清楚地看到了中国的未来,也明确了自己作为记者的使命和责任,加入了中国共产党。

03 持之以恒,新闻记者垂青史

队员们满怀敬仰之心,继续探索其余展厅,每一幕都仿佛在与历史伟人进行跨越时空的对话。

上3图为华中科技大学队员参观听讲解员介绍

北平和平解放后,时任新华总社总编辑的范长江带领一批“新闻兵”,跟随解放军先头部队进入北平,接管各新闻单位,组建北平解放后的第一张党报。他这一生用自己的笔杆子追求最真实的报道,真正将中国人民群众放在心中,不论遇到怎样的艰难困苦,仍然坚持书写自己的观点。经队员们总结,他一生的贡献主要有以下三点:

一、提出新闻精神。他强调新闻报道应该反映人民群众的真实生活和诉求,要有真实性、客观性和人民性。这对后来的中国新闻界产生了深远的影响。范长江还强调新闻工作者的社会责任,倡导新闻媒体应该成为社会公正和进步的力量。

二、推动新闻教育。范长江积极参与新闻教育工作,推动了中国新闻学院(现中国传媒大学)的建立,为培养新一代新闻人才做出了贡献。他还通过自己的教学和著作,传播新闻理论和实践经验。

三、引领新闻行业。在新中国成立后,范长江担任过《人民日报》总编辑、新华社社长等职务,对国家新闻机构的建设和改革起到了关键作用。他致力于提升新闻质量,推动新闻体制现代化。

图为范长江真迹

作为新闻记者,他追寻真相,走到人民群众中去;作为中国人民,他热爱祖国,为中华民族作出自己的贡献,永垂青史。

图为范长江雕像

04 队员感悟

范长江纪念馆是一个能够让人深刻感受到红色文化和革命精神的地方,范长江先生的爱党爱国爱人民的崇高思想品质和爱岗敬业、服务人民的精神值得我们学习。——吴欣玉

在参观范长江纪念馆之时,我深深感受到了范先生伟大的新闻理想与家国情怀。历史镜鉴,激励吾辈不忘初心,砥砺前行,在新时代续写辉煌篇章。——毛欣烨

范长江纪念馆是一座凝聚着新闻理想与时代印记的灵魂殿堂,其中的每一张照片、每一份手稿仿佛都在低语,诉说着范长江先生为了追求真理、传递光明所做的不懈奋斗。他的事迹,犹如一座灯塔,指引着后来者在追寻真相的道路上勇往直前。他的人生故事,激励着每一个人,在各自的工作岗位上,以更加坚定的步伐,继续前行,为社会的进步贡献自己的力量。——鲁荣

图为华中科技大学实践队和北京航空航天大学实践队队员合影

此次范长江纪念馆之行,通过一张张照片、一件件展品,队员们跟随着范长江先生的步伐了解了他的一生,深刻认识了一个新闻人为国为民做出的贡献。华中科技大学“星青年工程”暑期政务实习四川内江队,以及中南大学“星火计划”四川内江支队、北京航空航天大学“航行巴蜀”内江实践队,将深刻领会此次见闻,内化于心,外化于行,以史为鉴,厚植爱国情怀,续写时代华章,将文章写在祖国大地上!

来源| 华中科技大学“星青年”暑期政务实习四川内江队

文字| 何文婧

图片| 华中科技大学“星青年”暑期政务实习四川内江队、中南大学“星火计划”四川内江支队、北京航空航天大学“航行巴蜀”内江实践队