湖北省博物馆梁庄王墓展厅是最受市民关注的展厅之一,展厅里流光溢彩,金玉满堂,无论是精致的金银祭祀用器、典雅的装饰品,还是华丽的生活用具,所有的一切无不彰显着明朝皇室的独特气派,勾画出一幅盛世亲王奢侈华丽的生活图景。

2001年湖北省文物考古工作者对埋藏在偏僻山村里的明代梁庄王墓进行了抢救性的发掘,使一座百年王室宝藏重见天日,它是湖北省明代考古发现中出土文物最多、文物价值最高的一次,也是全国已发掘的单座明代亲王墓中出土文物最多的一次空前大发现,为明代历史、考古研究提供了新的资料和新的课题。墓中出土的众多金银珠宝,不仅是明王朝强盛的再现,还是梁庄王和梁王妃凄美婚姻的见证,同时,它是中国明代著名航海家郑和下西洋的历史见证,也是海上丝绸之路的见证。

梁庄王朱瞻垍是明仁宗第九子,永乐二十二年(1424年)册封为梁王,正统六年(1441年)去世,谥号“庄”。继妃魏氏(1413—1451)死于景泰二年(1451年),并与之合葬。

梁庄王墓是梁庄王朱瞻垍和他的继妃魏氏的合葬墓,位于湖北省钟祥市长滩镇大洪村二组,墓地西北距明代嘉靖皇帝的出生地湖北省钟祥市城区约25公里。这里属于大洪山的余脉,有一条蜿蜒呈东西走向宛如蟠龙状的丘陵,名叫“龙山坡”。梁庄王墓便构筑在这条“蟠龙”的“龙首”处,坐北朝南,依山面水。据史料记载,梁庄王墓原来修筑有内茔园和外茔园,内外茔园均为长方形,呈南北向,内园有地面建筑和地宫,规模宏大。

梁庄王墓是钟祥文物考古工作者在20世纪50年代根据钟祥县志记载,逐个逐个去寻找,最后在钟祥市长滩镇大洪村发现的。按照古墓以保护为主的原则,梁庄王墓虽早已被发现,却一直没有发掘。

2001年12月初,梁庄王墓出土文物清理、甄别、鉴定初步完成。据统计,墓内随葬品有金、银、玉、宝石、瓷、陶、铜、铁、铅锡、漆木器,还有首饰、冠帽、帽顶、腰带、法器、圹志、封册、串饰等共计5300余件,其中金器、银器、玉器、珠宝等就有4800件。随葬品的用金量达16公斤,用银量达13公斤,用玉量达14公斤,各种宝石700余颗。其中有关“郑和下西洋”时期的珍宝和藏传密教文物皆为前所未见。一个亲王墓中,居然随葬着如此大量的金银珠宝,在已发掘的明代王墓中极为少见。有关专家称,在我国明代文物考古中,梁庄王墓是继北京明代皇帝陵——定陵之后的又一重大考古发现,当属“世纪之考”。

已发掘的明代亲王墓中常有谥册,少见封册。梁庄王墓发现了王妃封册,封册为镀金银封册,是王妃魏氏于明朝宣德八年被册封为王妃时的任命文书。封册每板长23厘米、宽9.1厘米、厚0.4厘米,重1839.8克。由2块同样大小的长方形镀金银板扣合而成,板内铸有册文88字:“维宣德八年,岁次癸丑,七月壬子朔,越三日甲寅,皇帝制曰:‘朕惟太祖高皇帝之制封建诸王,必选贤女为之配。朕弟梁王年已长成,尔魏氏乃南城兵马指挥魏亨之女,今特授以金册,立为梁王妃,尔尚谨遵妇道,内助家邦,敬哉。’”这是我国发现的首件亲王妃封册实物,是研究明亲王葬制的新材料。

明代,社会流行金银器以显示富贵,皇室使用金银器更是盛行。明朝全面继承了前代金银器制作的工艺成就,在花丝和镶嵌工艺技术方面有更好的发展。这主要得力于朝廷建立的世袭匠作制度。金银器物的精品主要是出自宫中,很少流传到民间。

梁庄王墓中出土了大量金银器,据统计,金器125件(套),有金壶、金盆、金盂、金漏勺、金匕、金锭、金爵、金锺盖等。这批金器保存完好,光亮如新,含金量为77%—91%,其中不少都是重量级宝物。银器380件(套),多为容器和用具。银的成色较高,含银量85%—99%。金器多属梁王,银器多属王妃。

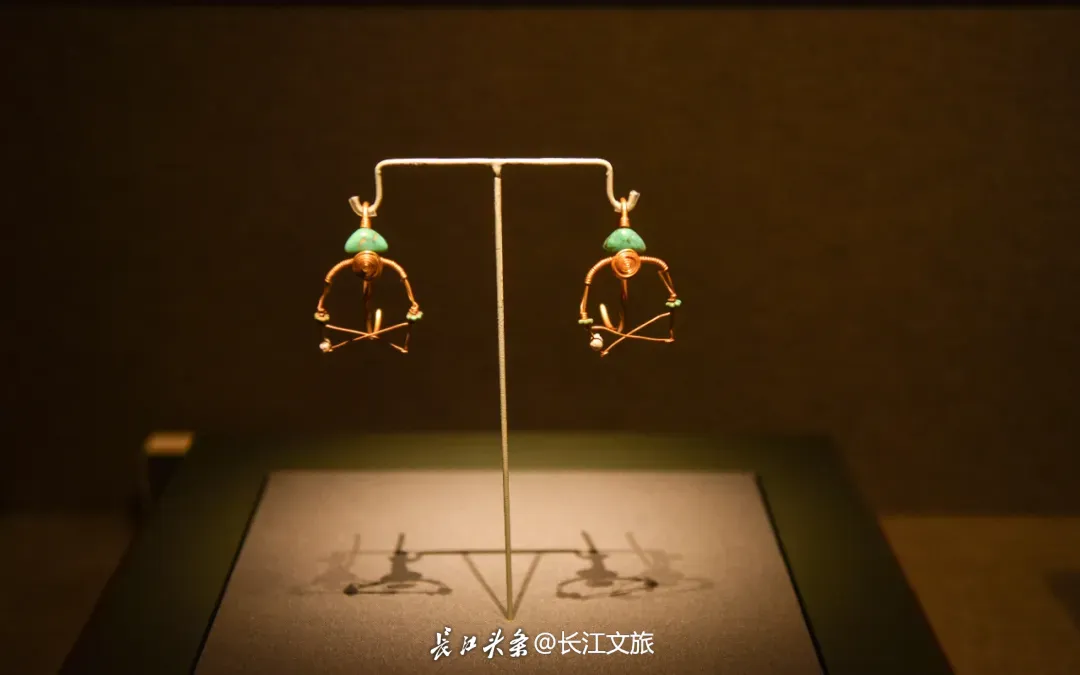

梁庄王墓出土的金银器多采用花丝、镂空等工艺,许多器物还装饰有红、黄、蓝、绿各色宝石,造型精巧优美,装饰丰富多彩。制作工艺主要有铸造、捶揲、花丝、錾花、镶嵌等工艺和焊接、切削、抛光、铆、镀、刻凿、镶嵌等技术。

梁庄王墓出土的金、银器上许多都有铭文,从铭文可知,其中不少是属于皇帝的赏赐品。这批光亮如新、造型精美的金器涵盖着生活的方方面面,有生活用具、首饰冠带、佛教法器、冥钱冥币等。

梁庄王墓中出土了6件帽顶,其中有的帽顶与故宫博物院所藏元成宗、文宗像所绘帽顶相同,经鉴定为元代皇室之物,十分珍贵,这些前朝的宝物应该是梁庄王祖父——明成祖朱棣迁都后把这些东西收归己有,并留给后世子孙。

此前,学术界对该类器物定名“帽顶”还是“炉顶”存在争议,梁庄王墓中帽顶的发现,使此类器物是“帽顶”即成定论。

梁庄王墓中出土的6件帽顶,在墓内都置于梁庄王的棺床上,属于梁王的用品。6件帽顶均由喇叭形金镶宝石覆莲底座和座顶镶嵌宝石或镂空玉龙的顶饰组成。座底口的覆莲,单瓣的有2件,重瓣的有4件,瓣与瓣之间都有一个小穿孔。金镶宝石帽顶4件,金镶宝石玉龙帽顶2件。

腰带,在明朝是贵族和高级官员的身份性饰物,是地位与权力、等级与财富的象征。明初腰带的使用有严格的规定,唯一品以上用玉带:“玉革带,青绮鞓,描金云龙纹,玉事件十,金事件四。”史载明中期后,玉带使用较滥,如严嵩被查抄家时,玉带多达202条。梁庄王墓出土革带的玉板数量不等,有15、18、19、20甚至24件,可见所佩玉带已不合制。

以往发现的亲王墓中一般只随葬1至2条腰带,即使是在埋葬明朝万历皇帝和他的两个皇后的皇陵定陵里,也只发现了12条腰带,这已是最高规格。但梁庄王墓随葬腰带13条,这在数量上超过了定陵,而在个人的拥有量上,梁庄王(12条)也超过了万历皇帝(7条)。埋葬如此之多的腰带,这种现象在考古发掘中很少见。其中的金镶宝石带、金花丝镶宝石带、白玉鹘捕鹅带、青玉葵花带都是首次发现,极其珍贵。

梁庄王墓出土的腰带有革带和束带。革带,共出土有11条,由245件金、玉带和镀金铜带扣组成,有玉革带和金镶革带两种。革带在墓中大都放于梁王的棺床上,少数散落在棺床东边床下,从放置的位置来看,它们属于梁庄王的随葬品。

一条腰带要由皮质的带鞓及订缀在鞓上的带组成,一般为20件,但实际上革带的玉板数量不等。梁庄王墓的革带出土时皮质带鞓已经腐朽,复原后的带其中三条分别为18件、19件、24件,其余8条都为20件。腰带从正面中间起,通常有三台、六桃、两辅弼、双铊尾、七排方,带式与文献记载的完全相符,层次分明,次序严整,仿佛明朝的尊卑位次。腰带质地有白玉、青白玉、碧玉、墨玉等,都是珍贵的新疆和田玉。

明代盛行佩玉,各种配饰种类繁多,尤以云形饰件与璜、珩、滴及花、果、叶、动物等组成的玉佩为最尊贵,具有“礼玉”的功能。而装饰衣帽的玉佩饰也很流行。在工艺上,纹饰和雕刻手法多种多样,并且受绘画、织绣和雕漆等工艺的影响,追求精雕细琢装饰美的艺术风格。

梁庄王墓出土玉器共23件(套),算上玉佩的串饰共有2599件。玉器种类有佩、佩饰、圭,器形制造精美、玲珑剔透,玉器风格清新、刚劲,棱角分明,具有较高的艺术价值。玉料主要使用的是质地细腻温润的新疆和田玉,有白玉、青白玉、青玉、碧玉等多种。这些玉多属朝廷工匠制作的玉礼器和佩饰,其纹样、形制都有定制,不少玉器都是明代玉器中的佳作,其中还有辽金元代时期的作品。

梁庄王墓随葬的瓷器共8件(套),算上配件共有16件,有青花瓶、青花高足碗、描金龙纹高足碗等。瓷器有3件出自墓葬的前室,其余都出自后室。根据它们的出土位置和纹饰大都以龙纹为主题来看,瓷器多数是属于梁王的随葬品,仅1件瓷锺属于王妃的随葬品。墓中随葬的瓷器数量不多,种类只有瓶和锺,却颇具特色,科研价值很高。梁庄王墓出土的瓷器虽无款识,从墓葬年代和瓷器的形制、纹饰、釉色来看,应当是永乐、宣德时期的作品,个别的晚至正统时期。

梁庄王墓出土了900余件法器,为藏传佛教密教文物。法器组合比较齐全,如像(神像)、字(种子字、咒语)、珠(佛珠)组合,是藏传佛教的供(像)、咒(字)、颂(珠)器具。背面刻有藏文的金“大黑天”舞姿神像、金翅鸟神像、镀金铜龛阿弥陀跏趺禅像、金时轮金刚咒牌、金种子字、金曼荼罗镶木佛珠、水晶佛珠、骨佛珠、白玉佛头、琥珀佛头、水晶佛珠佛头、小金轮、小银轮、金环、金箍、金刚杵等。这种较齐全的组合在以往的考古发掘中未曾见过。这批文物的发现为研究明朝前期社会意识、藏汉关系、密教在内地的传播都有着非常重要的价值。

郑和是中国明代著名的航海家,他创下了带领庞大船队七次下西洋的伟大壮举。前后跨度达28年之久,航程最远曾到达非洲东岸、红海、麦加等地。每到一地,为了显示明朝的强大和友好,郑和都会赠给当地国王厚礼,如中国的丝绸、瓷器、铜铁器、金银等。同时,郑和船队也购买当地的特产象牙、宝石、珍珠、珊瑚、香料等,不仅扩大了海外贸易,也增进了中国与世界的相互了解。

《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等史书上都有记载,郑和下西洋的目的地是忽鲁谟斯国,即今天波斯湾的霍尔木兹。这个地方出产名贵宝石,是当时东西方珠宝贸易的一个中心,各种各样的宝石都能在这里找到并交易。据记载,当年郑和船队在西洋购买了大量红宝石、蓝宝石、猫眼石、祖母绿等宝石,可郑和从西洋带回来的这些宝石究竟是什么样子,人们一直没有见到过。

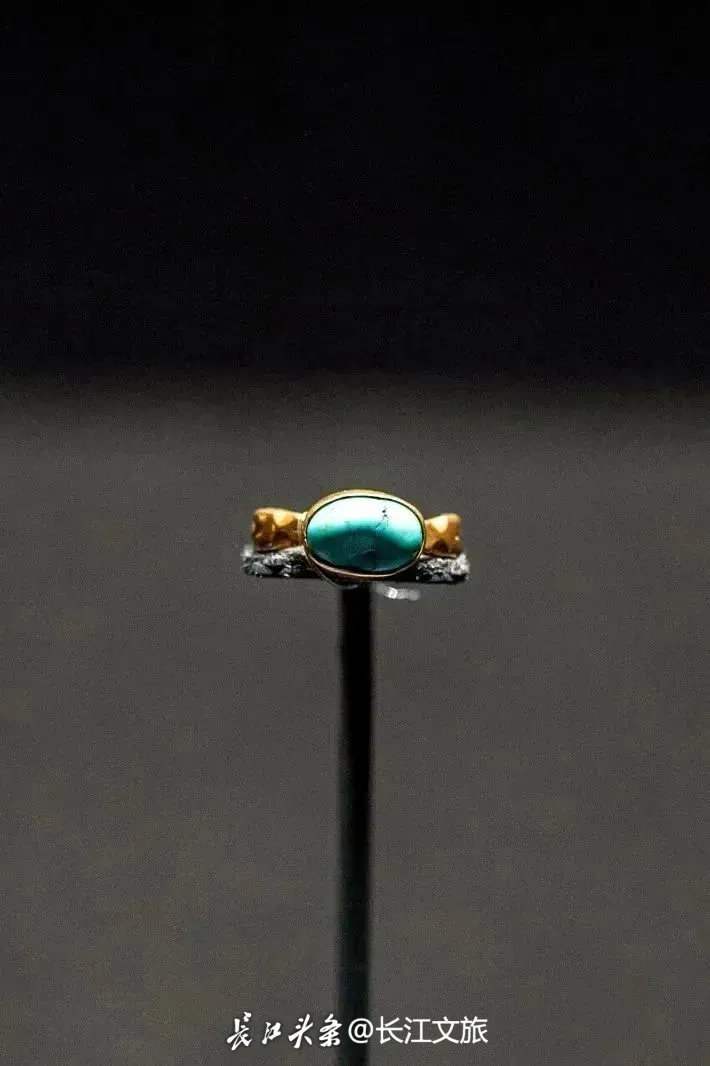

在梁庄王墓中出土的5300余件随葬品中,珠宝玉器就占了3500多件。宝石大都镶嵌在各种器物上,种类有18种:红宝石、蓝宝石、祖母绿、绿柱石、金绿宝石(猫眼)、东陵石、石英岩、石榴石、尖晶石、珍珠、辰砂、水晶、长石、锆石、琥珀、绿松石、玻璃等。其中红宝石175粒,蓝宝石147粒,祖母绿52粒,猫眼11粒,绿松石53粒,玛瑙56粒,石榴石1粒,东陵石和石英岩12粒,尖晶石4粒,琥珀93粒,珍珠2粒,水晶112粒。

一座墓内随葬如此之多的宝石,这在已发现的明代亲王墓中罕见。更令人惊叹的是,世界上五大著名宝石,除钻石外,其他四大名宝:红宝石、蓝宝石、祖母绿和猫眼,在梁庄王墓中都有发现,而且不乏精品。例如蓝宝石中有蓝色极优的品种,有在蓝宝石中少见的能发出金色光亮的金色品种,有近200克拉重的特大无色蓝宝石;金绿宝石多具猫眼效应,属于猫眼石;红宝石和蓝宝石中还有一些光泽度极好,具有星光效应。

从宝石的颜色和内含物等特征来看,四大名宝的产地都不在中国,还有许多其他宝石也带着浓郁的异国色彩,灿烂瑰异。考古人员请来中国地质大学珠宝鉴定专家对梁庄王墓出土的珠宝进行鉴定,除绿松石、珍珠的产地在中国外,其他宝石产地都不在中国,大概是在现在的南亚、东南亚、西亚、东非等地,比如红宝石、蓝宝石来自现在的斯里兰卡,但斯里兰卡不出产祖母绿,那祖母绿可能来自中非的某个国家,显然,这批宝石的产地在郑和时代的“西洋”一带。这不仅可以和文献记载相对应,科学的检测也可以肯定梁庄王墓出土的珠宝中绝大多数是由郑和下西洋从异域带回中国的。

明代梁庄王时期,国力强大,经济繁荣,注重与各国的友好往来,明朝派郑和数次下西洋,扩大了与世界的交往,广罗了众多奢侈品,特别是满足了朝廷对宝石的需求。

梁庄王生前曾得到朝廷的大量赏赐,其中就包括郑和下西洋带回的这批异域珍宝。梁庄王和王妃死后没有儿子,所以这些珠宝全都陪葬了。这批珍贵文物的出土,不仅是中国明朝社会繁盛的缩影,也使郑和时代的瑰宝重见天日。

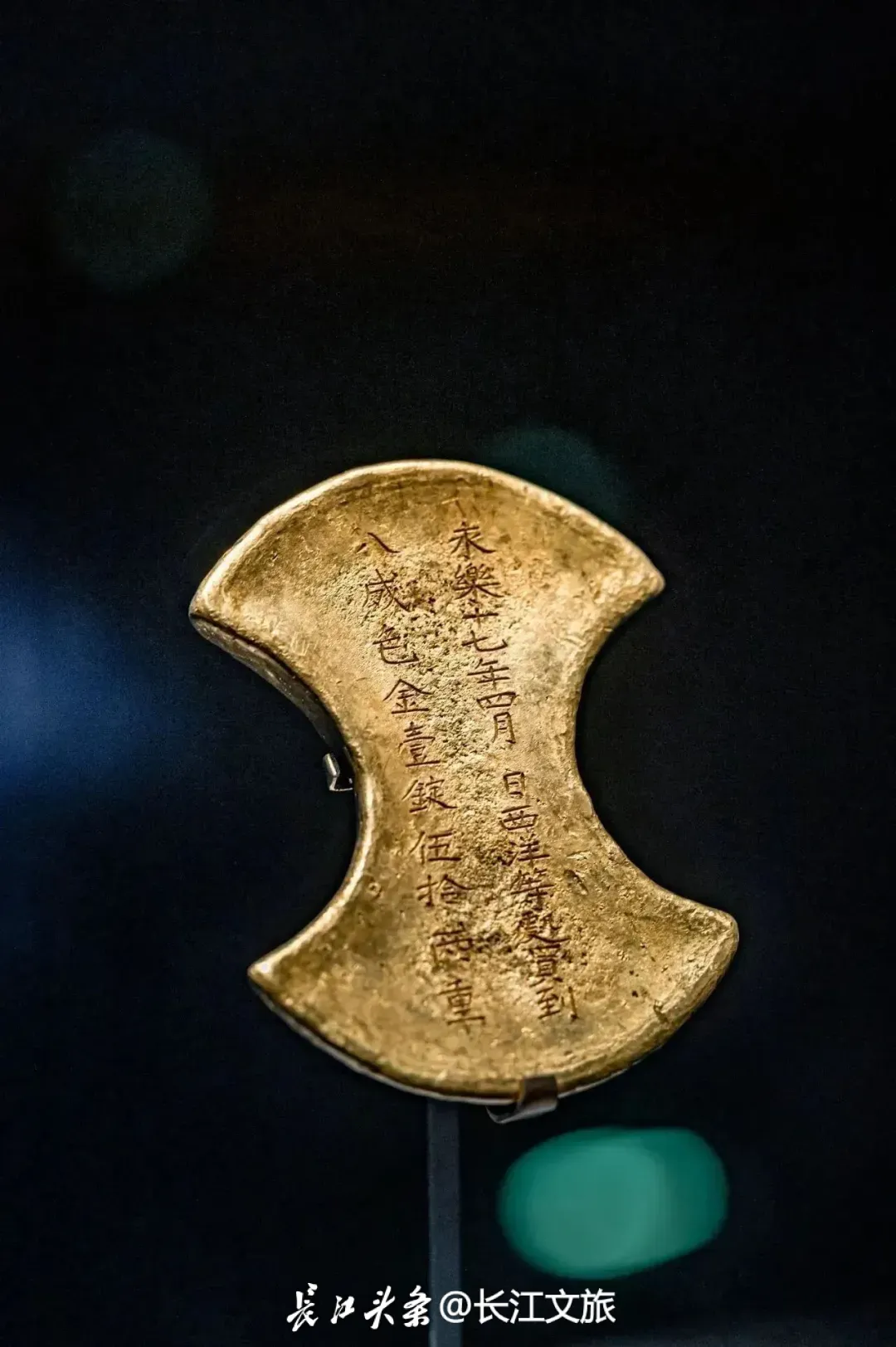

梁庄王墓中出土的金锭,是郑和下西洋的重要见证,它是目前中国考古发现有铭文记载与郑和下西洋有关的唯一一件出土文物。金锭出土有2件,形状为扁体弧端,束腰。左图这块金锭长13厘米,厚1厘米,重1937克。金锭正面铸有“永乐十七年(1419年)四月 日西洋等处买到 八成色金壹锭伍拾两重”的铭文,铭文中的“八成色金”与实际检测的含金量相符,金锭的含金量为83.24%;铭文中表明这枚金锭重量是“伍拾两重”,实重1937克;金锭铭文中的“西洋”则是区域名,泛指当时中国明朝南海以西的海洋,包括印度洋及其沿海地区。当时文献是以现在印度尼西亚的婆罗洲为界,以西为“西洋”,以东为“东洋”。

据《明实录·永乐实录》记载,郑和第五次下西洋的时间是永乐十五年(1417年)五月十六日至永乐十七年(1419年)七月十七日,这枚金锭上铭刻的“永乐十七年四月”,正是郑和第五次出使西洋的返回途中,那么这块金锭就是郑和从西洋返回途中用所买的一批黄金在宝船上制作的,回来后上缴朝廷,由于明朝亲王婚礼有朝廷赏赐“定亲礼物”金锭50两的制度,因此这件由郑和带回的金锭,可能就在梁庄王迎娶梁王妃时朝廷作为定亲礼物赏赐给他们了。铭文中的“买”字很重要,虽然永乐、宣德时期明王朝处于最鼎盛强大时期,但是郑和率领当时世界上规模最大的远洋船队下西洋,遵循明太祖朱元璋时期就制定了的睦邻友好祖训,他们与沿途的东南亚各国开展的是平等贸易,抵达之地从不恃强凌弱,物品都是买来的,展现了明王朝对外友好亲善的大国风范。

这件皇帝送给梁庄王的结婚礼品金锭,不仅是梁庄王和梁妃的婚姻见证,同时也是中国明朝著名航海家郑和下西洋的历史见证。在记载郑和下西洋的重要文献《瀛涯胜览》中,只有郑和船队在西洋购买珠宝的记载,并没有记载他在西洋购买黄金,因此,梁庄王墓金锭的发现,其重要意义是首次发现了与郑和下西洋有关的文物,它不仅是梁庄王墓中出土的珠宝来自郑和下西洋的可靠证据,也为明朝与西洋各国的朝贡贸易补充了宝贵的材料。

图/文来源:湖北文旅