南诏德化碑位于云南省大理白族自治州下关镇太和村西,是云南省现存最大的一块唐碑,碑身高3.97米,宽2.46米,厚0.6米。碑文原有3800多字,后因风雨剥蚀,目前仅存256字,所幸自明代以来云南本地典籍及地方史志皆拓录德化碑碑文,如明万历《云南通志》、清康熙《云南志》、师范《滇系》、阮福《滇南古金石录》,使得今人得以一览其内容。德化碑主要记叙了南诏自建国以来在唐王朝支持下一统洱海流域、出兵滇东吞并东爨、天宝战争中联蕃遏唐等史实,大量涉及南诏的政治、军事及文化风貌等领域的内容,是了解初唐至中唐时期南诏与唐王朝双边关系的重要史料,具有极高的历史文化价值,因而得以在1961年成为第一批全国重点文物保护单位。接下来,就让我们跟随德化碑的记载,一起重新回到一千多年前的洱海之畔,回顾李唐王朝与南诏的恩恩怨怨。

(德化碑现状,段海容摄于2020年10月)

一、我自古及今,为汉不侵不叛之臣—早期唐诏关系

唐王朝建立后,高度重视对南中(今云南地区)的经营。早在开国第一年的武德元年(618年)便于今天的云南省曲靖市设置南宁州。对以南宁州为中心的滇东地区控制逐渐稳定后,唐朝又于武德四年(621)派遣李英为安抚大使,在今天的楚雄州姚安县设置姚州,以统辖周边的三十二个羁縻州,这一举措标志着唐王朝的官方力量进入到滇西地区。这一时期,唐王朝派遣韦仁寿、党仁弘、吉弘伟等官员南下,节制安抚地方,笼络民心,消除本地土著对中原王朝的敌意,取得了“人人安悦”“远近安辑”的良好成效;而针对冥顽不化、负隅顽抗的地区则诉诸武力,先后多次派兵打击了西洱河流域的松外诸蛮,迫使其臣服。总之,通过唐初的经营,唐王朝由滇东持续西进,从而与青藏高原上日渐兴起且致力于对外扩张的强权——吐蕃王朝在滇西滇西北地区相遇。唐高宗永隆元年(680年),吐蕃以生羌土著为向导攻占了地处川西的安戎城,打开了南下通往云南地区的通道,滇西滇西北诸部族慑于吐蕃之威,“诸蛮皆降于吐蕃”。吐蕃随即在铁桥(今云南丽江塔城乡)和浪穹(今云南大理洱源县)分别设置了神川都督和御史坐镇,时刻准备着进一步东进滇中。为了遏止吐蕃的扩张,唐王朝便做出了扶持洱海流域本土势力“以夷制夷”的决策。

唐初,环洱海区域“部落支离、首领星碎”,主要分为:蒙巂诏、越析诏、浪穹诏、邆赕诏、施浪诏和蒙舍诏等六个互不统属的独立王国。六诏之中,蒙舍诏地处最南端,因而又被称为“南诏”。南诏崛起于环境优越、物产丰饶的蒙舍川流域(即今云南大理巍山县),农牧业较为发达。与周边诸诏不同的是,南诏崇尚汉文化,且事唐极谨。唐高宗时期,南诏统治者多次遣使入长安朝觐,“遣首领数诣京师朝参,皆得召见,赏锦袍锦袖紫袍”;武则天时期,南诏统治者逻盛更是亲自北上朝拜,在途中其妻于姚州诞下一子,逻盛大喜曰:“吾有子承继,身到汉地,死无憾矣!”德化碑中所提及的“率种归诚,累代如此”“我自古及今,为汉不侵不叛之臣”便是早期南诏统治集团亲善唐朝的绝佳概括。其次,南诏社会经济实力雄厚,“邑落人众,蔬果水菱之味,则蒙舍为尤殷”。因此唐王朝便选定了南诏作为其在滇西洱海流域的代理人来加以扶持。在唐朝的大力支持下,南诏在唐玄宗开元年间先后克石和城、取石桥城、夺太和城、占大厘城,筑龙口城,尽收“西洱河蛮”之地,又趁势讨平洱海北部的“三浪”浪穹诏、邆赕诏、施浪诏等三国,最后攻灭了六诏中疆域最广大的越析诏,彻底统一了洱海流域地区,并成为唐王朝抗御吐蕃的西南藩篱。开元二十六年(738年),唐玄宗加封南诏统治者皮逻阁为特进、云南王、越国公、开府仪同三司,授皮逻阁之子阁逻凤为右领军卫大将军兼阳瓜州刺史,玄宗对南诏的这一恩典标志着唐诏关系达到蜜月期。

二、点得驱将何处去,五月万里云南行—天宝战争与唐诏关系的震荡

南诏统一洱海流域后,国势大增,其统治者也不再甘心屈居于洱海周边,而萌发了向外拓展势力范围的野心,而事态的变化给予了南诏对外扩张的机会。天宝四年(745年),剑南节度使章仇兼琼计划开通由安南经步头(今云南红河州建水县)和安宁(今云南昆明市安宁市)至戎州都督府(今四川宜宾)的“步头路”,并派遣越嶲都督竹灵倩率军前往安宁筑城,从而实现其南北贯穿滇中爨地,加强对爨地控制力度的战略。爨氏诸部不愿受制于章仇兼琼,而纷纷起兵作乱。爨氏乱军攻杀竹灵倩,平毁安宁城。唐廷闻变后,随即命南诏派兵东进平定爨氏叛乱,南诏的势力由此得以进入滇中滇东的爨地。平息叛乱后,唐朝官员李宓沿袭“以夷制夷”的方针,在爨氏诸部中挑拨离间,再度激起了爨氏的惊愤,从而给予了南诏介入爨地事务的机会,皮逻阁通过外交联姻和军事征伐彻底占据了滇东地区。南诏的强盛是唐朝所不愿看到的,双边关系自此开始产生裂痕。

(南诏都城:太和城遗址 段海容摄于2023年1月)

天宝八年(749年),唐玄宗命岭南节度使何履光率军攻打安宁。安宁此前已为东进的南诏所控制,何履光领兵往攻之举进一步恶化了唐诏关系。随着双边关系的不断恶化,唐姚州都督张虔陀为维护唐朝的边防安全,便旨在削弱南诏实力而设计离间南诏内部诸势力,从而进一步引起南诏的不满。天宝九年(750年),南诏统治者阁逻凤以张虔陀非礼其妻又数次凌辱南诏为由出兵攻占姚州,杀张虔陀。事后,阁逻凤一度表示愿意谢罪请和,消弭冲突。然而,秉政的权相杨国忠处置失当,拒绝了南诏的求和,命其亲信剑南节度使鲜于仲通派兵南下讨伐南诏。阁罗凤闻讯再度遣使求和,并软硬兼施地引吐蕃为后援,威胁唐朝:“吐蕃大兵压境,若不许,当归命吐蕃,云南之地,非唐所有也。”但鲜于仲通一意孤行,武断的拒绝了南诏的求和,继续领军进攻。南诏随即不得已请援于吐蕃,双方联军最终在西洱河畔大胜唐军,主将鲜于仲通“仅以身免”。经此战后,南诏正式改变了之前谨事唐朝的国策,转而向吐蕃称臣。吐蕃则投桃报李地赠予阁罗凤“赞普钟”(“钟”为弟弟之意,意为吐蕃赞普的弟弟)的头衔,赐予金印,号为东帝。 天宝十一年(752年),唐朝命汉中郡太守司空袭礼再置姚州城,并以贾瓘为姚州都督,率军南下重新修葺姚州城。阁罗凤得知后,迅速派兵断绝唐军粮道,又调集主力与吐蕃援军一道攻破新置的姚州城,俘虏司空袭礼等人。天宝十三年(754年),不甘失败的杨国忠遣侍御史、剑南留后李宓领十道兵与岭南节度使何履光兵分两路再伐南诏。南诏以逸待劳,诱敌深入至太和城下。唐军多为北方军士,不习惯南方水土因而军中瘟疫横生。同时因南诏-吐蕃联军的袭扰,唐军补给短缺,不得不主动退军。阁逻凤闻讯命南诏全军主动出击,再度全歼唐军,主将李宓也“沉江而死”。

唐诏天宝战争深远地改变了时代格局。鲜于仲通和李宓的两次南征,不仅耗费了唐朝廷的财力物力,还大大损耗了唐军的有生力量,从而导致安史之乱初期朝廷兵力捉襟见肘,无法及时派兵阻击叛军,只能坐视安史叛军攻城略地,如入无人之境,使得叛乱规模不断升级。其次,南诏携天宝战争战胜之余威和吐蕃的支持,不断对外扩张领土:“北取巂州,西收寻传、裸形诸蛮,东置拓东城,据步头”。天宝战争后,南诏北臣吐蕃的局面,给唐王朝带来了极为恶劣的影响。南诏的归附,不仅解除了吐蕃德后顾之忧,更是象征着吐蕃完成了对唐朝的战略合围,进而有利于其攻打蜀地:“广德元年(763年)十二月,吐蕃陷松,维,保三州及云山新筑二城,西川节度使高适不能救,于是剑南西川诸州亦入于吐蕃矣。” 没有了南诏的牵制,吐蕃的军事压力大为减轻,使之得以集中兵力进攻唐朝的西北地区:“广德元年七月,吐蕃入大震关,陷兰、廓、河、鄯、洮、岷,秦,成,渭等州,尽取河西陇右之地。”

三、愿归清化,誓为汉臣—德化碑的树立与唐诏关系的修复

击败李宓后,阁逻凤以全胜之军,为阵亡的唐军将士收敛尸首,“祭而葬之”,将唐军的遗骸建成一座“大唐天宝战士冢”,即习称的“万人冢”,岁时祝祭。另于苍山斜阳峰麓修建“唐李公之庙”,以祭祀唐军阵亡主帅李宓及其部将。随后阁逻凤又令人撰文,详记天宝战争的前因后果,陈述其不得已而反唐的苦衷,并将此文以汉字刻于巨碑之上,立于宫城正门之外,这便是留存至今的《德化碑》。阁逻凤的种种举措为日后南诏与唐朝的再度修好,奠定了牢固的基础。

(大唐天宝战士冢,段海容摄于2023年1月)

天宝战争后,南诏与唐朝关系彻底破裂,转而成为了吐蕃的盟友和藩属。然而,在与吐蕃的联合中,南诏却饱受吐蕃的欺压和剥削:两国历次发起对唐朝的军事行动时,吐蕃都以南诏军为前锋炮灰,又施加沉重赋税于南诏,还在南诏国内各处战略要地建立城堡……唐代宗大历十四年(779),九月,阁逻凤卒,其孙异牟寻继位。十月,吐蕃和南诏合军20余万进攻唐剑南道,唐将李晟、曲环接连击败吐蕃南诏军队,二者损失极其惨重,“吐蕃、南诏军队饥寒坠崖死者八九万人”。战后,吐蕃将战败的怒气发泄到南诏身上,将南诏由兄弟之国降为臣属藩邦。新即位的异牟寻对此十分惊惧,甚至将都城由太和城迁至易守难攻的羊苴咩城以防止吐蕃前来报复。出生于相州(今河南安阳)的南诏清平官郑回原为唐西泸县令,西泸城破后,郑回为南诏所俘。因其精通儒学,得到阁罗凤的赏识,令其担任南诏王室子弟之师。郑回此时见异牟寻苦于吐蕃压迫,便出面劝谏异牟寻重新归附唐朝:“中国尚礼义,有惠泽,无赋役”,异牟寻对此深以为然,决定重新与唐朝通好。

贞元元年(785),唐朝以韦皋出任剑南西川节度使。韦皋上任后,多方招徕西南诸少数民族,异牟寻见时机成熟便果断遣使请求内附,唐德宗因形势不明而令韦皋静观其变。贞元四年(788),吐蕃发兵10万将攻西川,征调南诏军队随同作战,韦皋见状连忙作南诏向唐朝输诚的伪书一封,令东蛮之人送予吐蕃方面。吐蕃闻讯,连忙派兵前往姚州威慑南诏,此后南诏与吐蕃日益相疑,而归唐致信日益坚定。南诏、唐朝双方既有联合之意 终于贞元十年(794)达成协议,史称“苍山会盟”。南诏誓言“归附汉朝,永无离二,兴兵动众,讨伐吐蕃”,而唐亦不得“窥图牟寻所管疆土”。自此之后,南诏、唐朝双方合作,共同抗击吐蕃,导致吐蕃力不能支而最终败亡。

(剑川石钟山石窟中存留的异牟寻君臣造像,段海容摄于2020年10月)

南诏与唐朝再度通好后,建立了长期稳固的双边经济往来与文化交流,南诏统治者对中原的政治制度和文化风貌十分倾慕,主动积极学习,在苍山会盟后的六十年间,南诏累计向成都派送贵族子弟一千有余,规模化体系化地集中学习儒学,极大地促进了儒学在南诏国的传播。在培养南诏子弟的同时,唐朝也直接向南诏传授儒家经典,“传周公之礼乐,习孔子之诗书”,中原礼乐文明的传入,极大改变了南诏社会的风貌,“变腥膻蛮貊之邦,为馨香礼乐之城”,南诏的社会道德构建与礼乐文化发展由此达到了前所未有的局面。南诏对中原儒家文化的认同和推崇给云南各民族其后的发展烙下了深深的精神印记,是今日云南各民族团结进步的重要传统文化根源,南诏对中原文化的认同促进了云南各民族的国家认同,为云南民族地区之后纳入到中华多民族的统一国家版图中作出了不可忽视的贡献。南诏统治者同时也十分注重其国内的民族融合,据云南大学方铁教授研究,南诏发展为强大的局部政权,一个重要原因便是其成功地推行了民族“融合”的治策:南诏国疆域内,民族繁多,但在其治下各民族间极少出现仇恨与杀戮,而是保持了大抵平等、友好往来、和睦相处的民族关系,从而才能共同发展。总之,南诏时期云南及其周边地区得到空前统一和发展,为以后我国西南部疆域的巩固和发展准备了有利的条件。

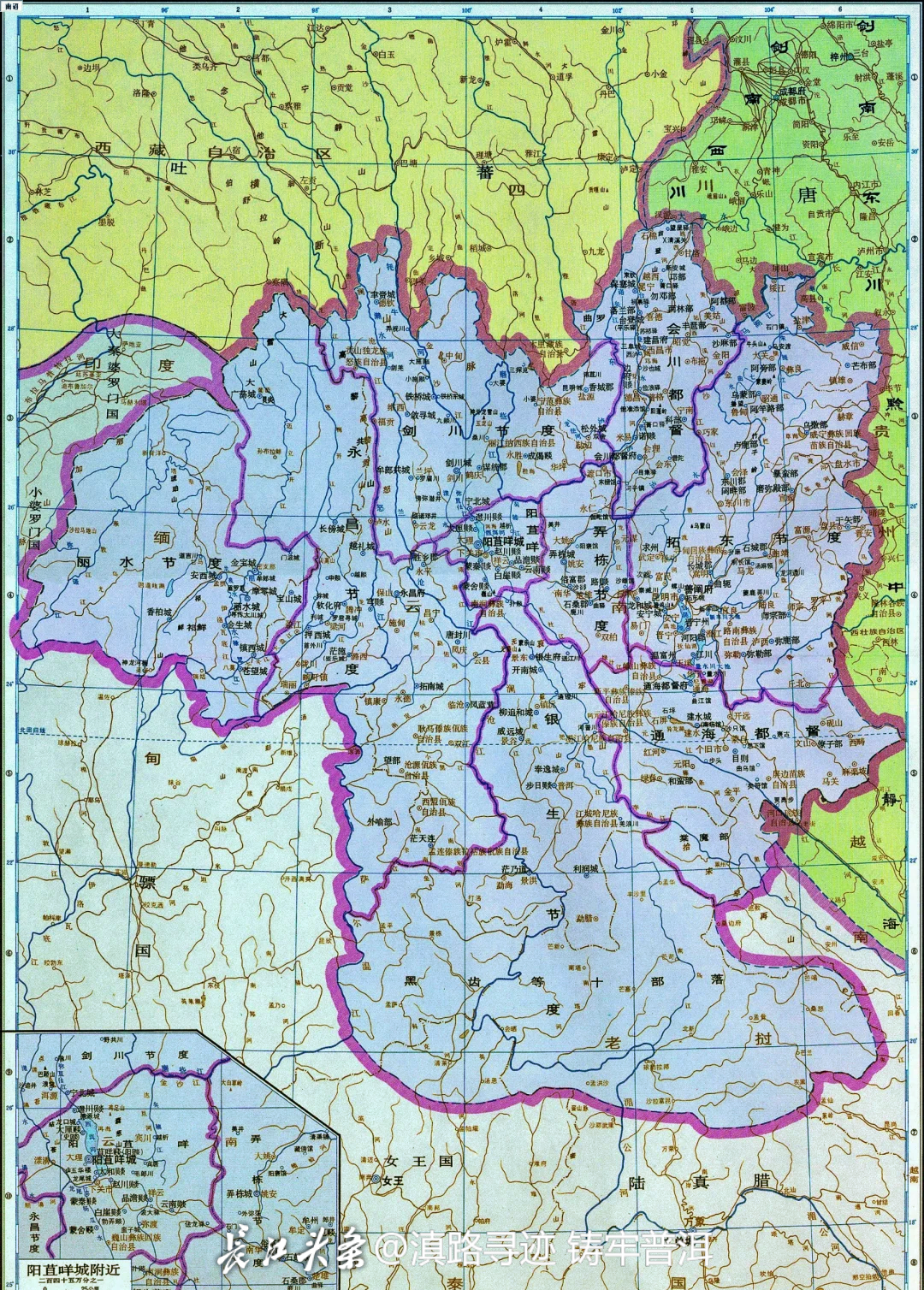

(贞明年间南诏疆域图,图源:技点网)

四、结语

南诏德化碑是云南地区早期民族融合思想的物化象征。阁逻凤树立德化碑意在说明,南诏的守土拓疆之举,有功于“天下”统一和西南地区的团结稳定、繁荣发展。天宝战争期间,南诏因奸臣作乱而不得已叛唐,但其内心却始终坚定地愿意与汉之天下“继好”,表达了南诏人民对中原汉族强烈的认同感,不论是“乌蛮”统治者,还是“白蛮”臣民,始终都坚持自己是中华民族的一部分。这正是南诏君臣们所特有的“民族融合”观念,是维系祖国统一、中华民族团结的精神指向。正是在德化碑所体现出的这种朴素的天下一统、民族融合观念的指引下,滇西洱海流域乃至整个云南地区的各民族自唐代以来坚持与中原汉族交往交流与交融。德化碑及其背后的历史,不仅仅是中华民族融合历程中的一个缩影,更是中国民族关系和谐发展的传统范例,值得今人回味学习。