长江网讯(记者万建辉 通讯员宋若虹)7月26日上午,8名中外考古学员参加在盘龙城遗址博物院举行的国际田野考古暑期学校结业仪式,他们依次进行了结课汇报,分享自己在课程中的收获与感悟。至此,为期35天的盘龙城国际田野考古暑期学校圆满收官。

学员在盘龙城遗址与教师、助教合影。

盘龙城国际田野考古暑期学校的授课老师来自武汉大学、北京大学、北京科技大学、香港大学、哈佛大学和芝加哥大学。暑期学校立足近期盘龙城遗址考古研究目标,重点围绕田野发掘与整理、GIS与数字考古、陶石器技术研究、动物考古等内容进行学习与研究。

武汉大学历史学院、武汉大学长江文明考古研究院副教授孙卓介绍,暑期学校于6月23日正式开课,共招录了中美两国的8名优秀学员,在多学科融合、国际交流的大背景下,探索考古学科教融合育人模式,吸纳全球不同方向、视野、流派学者优秀的研究成果,把中国考古学的思想与经验向国际推广。

在为期五周的学习中,学员们接受了考古学理论与方法导论、长江流域青铜文明的演进与发展、田野考古学导论、GIS与景观考古导论等课程培训。课程采用全英文教学,和多学科、国际化的模式,深化中外考古合作。

在田野发掘工作中,学员们顶着烈日与高温坚守岗位,以专业、严谨的态度推进发掘工作,并在教师和教学助理的指导下,接受了系统性的田野发掘训练,包括堆积清理、土质土色辨别、土样采集、遗物收集、测量、记录、照相、绘图、资料整理等相关内容,深入了解中国田野考古的标准工作流程。

学员参与田野发掘。

学员参与陶片整理工作。

美国华盛顿大学西雅图校区历史学系学生Otis Norton Tsang说,这次来中国参加暑期考古实践,不仅拓宽了学术视野,也感受到了中国考古的独特魅力。有学员表示,这次经历非常难得,不仅从中了解到更多商代长江中游地区的物质文化面貌,还锻炼了田野发掘实战能力,在交流学习中拓展了国际视野,与中外学员结下友谊。

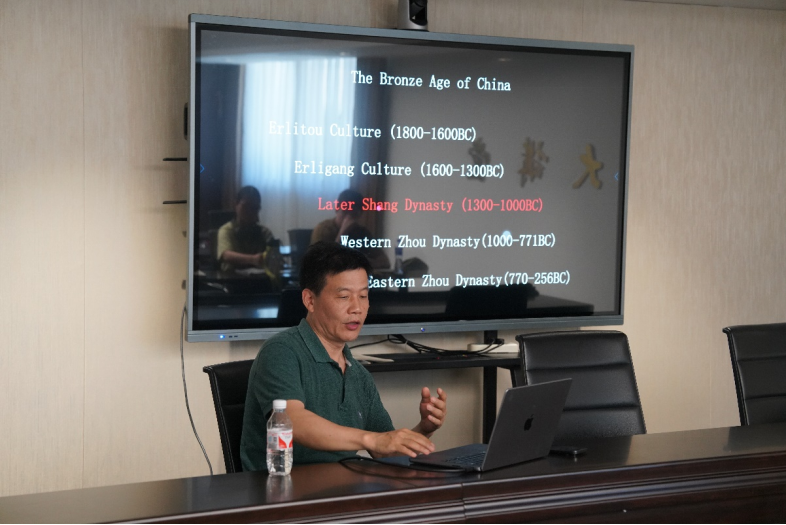

五周的暑期学校,还安排了多场学术讲座,邀请到武汉大学、北京大学、北京科技大学、香港大学、哈佛大学和芝加哥大学等单位的专家学者,从考古学导论、田野考古学概论、聚落考古、长江流域文明、地理信息技术与环境景观、动物考古学概论、古代冶金遗存、史前陶器分析等各个方面进行讲授,让学员们对考古学的理论与方法有了进一步的认识。并对盘龙城遗址发掘中运用的现代技术(RTK、无人机航拍、三维建模等),以及田野考古数字化系统的实践运用有了更深入的了解。

张昌平教授为学员作《长江流域青铜文明》讲座。

学员们思维活跃,踊跃与授课老师展开深度交流;老师们细致解答,确保每一个疑问都得到清晰地回应。学员们在田野发掘的基础上,还围绕盘龙城遗址的城市空间结构、手工业专业化生产、资源流通与利用等问题,开展了专题研讨,展现出跨学科的学术视野和创新思维。

(值班总编辑 蔡早勤 值班主任 张萌 值班编辑 李智恒)